- コラム

2025.07.16

注文住宅で後悔しないクローゼットのつくり方|収納力と暮らしやすさを両立する設計術

注文住宅を建てた人が後悔するポイントの上位には、「収納が足りなかった」「クローゼットが使いにくい」といった声が多くあります。せっかく自由設計ができる注文住宅だからこそ、クローゼットの設計にもこだわることが、暮らしの満足度を大きく左右します。

本記事では、「どんなクローゼットをどこに、どう設計するべきか?」という視点から、間取りの考え方・収納力アップの工夫・実例を交えて解説します。

クローゼットの種類とそれぞれのメリット・デメリット

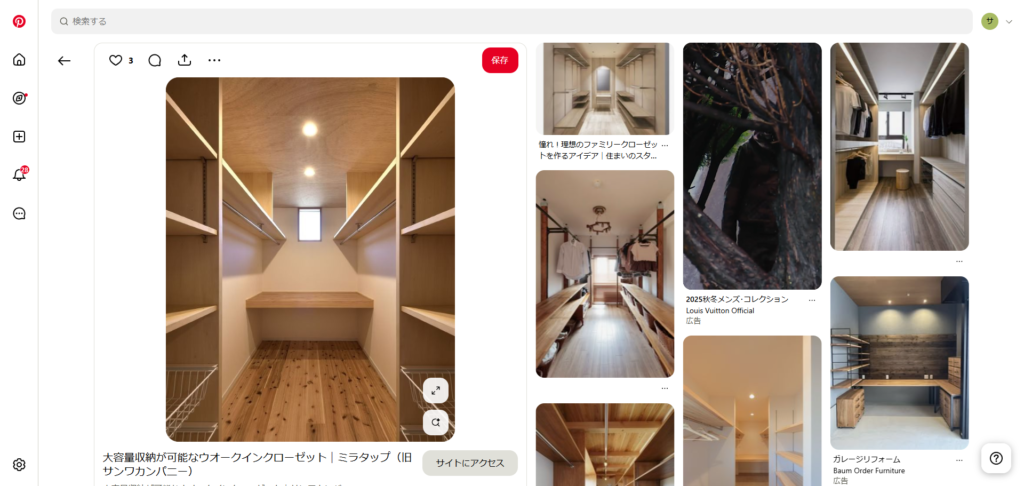

ウォークインクローゼット(WIC)

広さ2〜4帖程度を確保し、人が中に入って使える大容量収納スペースです。衣類・バッグ・小物・季節家電などをまとめて管理でき、家族で共有することも可能です。洋服選びや着替えもその場で完結できるため、日常の動作がスムーズになります。

- メリット:

- 大容量で収納力抜群

- 家族ごとにスペースを分けて使える

- 中で着替えや衣類選びができる

- デメリット:

- 占有面積が大きく、動線が悪いと使いづらい

- 奥行きがある分、モノが埋もれてしまうことも

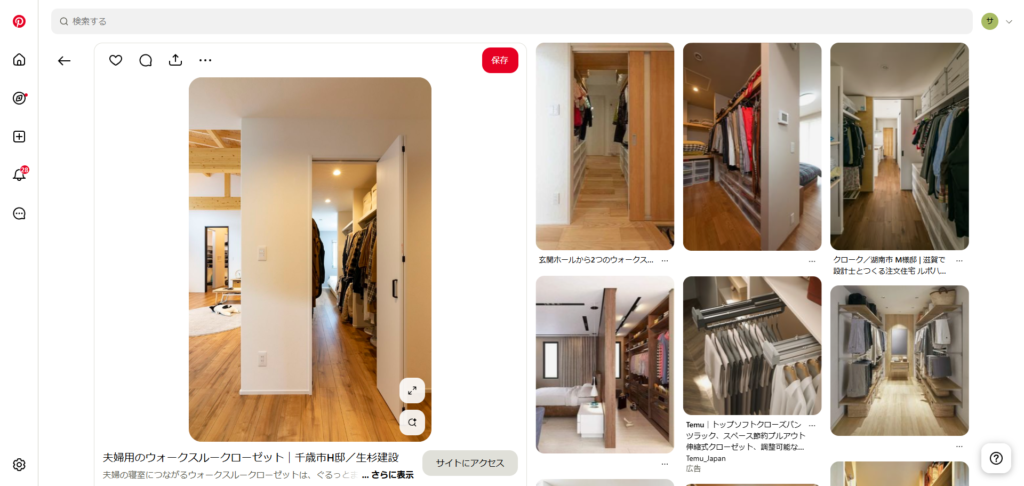

ウォークスルークローゼット

2つの部屋をつなぐ「通り抜け型」の収納空間。たとえば、玄関→WTC→洗面所→リビングとつなげれば、帰宅後の流れがスムーズに。生活動線と収納を一体化させることで、家事の時短にも貢献します。

- メリット:

- 動線効率がよく、家事の負担軽減に

- 通気性がよく、湿気がこもりにくい

- デメリット:

- 扉が多いと収納力が減少する

- 両側から出入りできるため整頓が必要

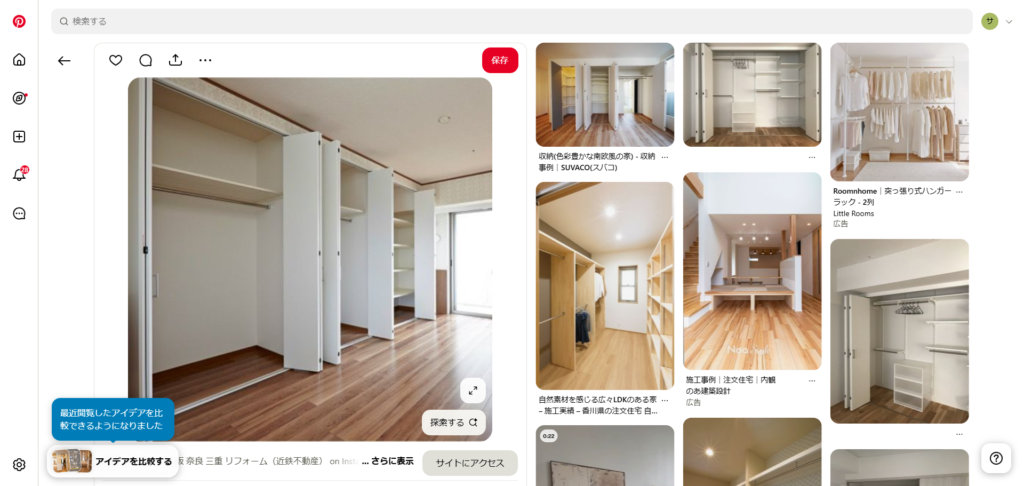

壁面収納型クローゼット(一般的な押入れ・収納)

最も一般的なクローゼットで、部屋の壁面に設ける収納スペースです。奥行きは約60cmが主流で、コストや設置スペースを抑えられます。折れ戸や引き戸など、扉の種類によって使い勝手も調整可能です。

- メリット:

- スペース効率が良い

- コストを抑えて設置できる

- 各部屋に配置しやすい

- デメリット:

- 収納力に限界あり

- 奥のものが取り出しにくくなることも

クローゼットを配置するべき場所とその理由

1. 寝室

毎日の着替えや衣類の収納が主な目的。ベッドからの動線を意識して設計するとストレスフリー。

2. 玄関付近(シューズクローク兼クローゼット)

上着やバッグ、ベビーカー、アウトドア用品などを玄関に集約。外出・帰宅時の動線がスムーズに。

3. 洗面脱衣室の近く

下着やタオル、パジャマなどを収納しておくと、「脱ぐ・洗う・しまう」の流れが1箇所で完結し、家事動線が効率的。

4. 子ども部屋

成長とともに増える衣類・教材・おもちゃを収めるスペース。後から可変できる仕切り棚などで対応を。

注文住宅で「使いやすいクローゼット」を実現する7つのポイント

1. 使う人の身長と手の届く範囲を考慮する

高すぎる棚は使いにくく、低すぎると床置きになりがち。使う人の生活スタイルに合わせた設計が大切。

2. 通気性と湿気対策を考慮する

特にウォークインは換気扇や小窓の設置を忘れずに。湿気はカビや衣類の傷みの原因になります。

3. 扉の有無と開き方を選ぶ

- 折れ戸:中が見やすいがスペースを取る

- 引き戸:省スペースでスッキリ

- オープンタイプ:見せる収納としても活用可

生活動線と家具配置に合わせて、扉の種類を検討しましょう。

4. 可動棚やハンガーパイプで柔軟性を持たせる

「最初は子ども服、将来は学用品や家族の共有収納」など、将来の使い方を見越して可変性のある構造を意識。

5. 使用頻度に応じた収納レイアウトを

よく使うものは取り出しやすい位置へ、シーズンオフのものは上段や奥へ。収納の“ゾーニング”が快適さを生みます。

6. 照明とコンセントの有無もチェック

意外と忘れがちですが、クローゼット内の照明やコンセントは実用性に大きく影響します。

7. 見た目と実用性のバランスをとる

インスタ映えする収納も素敵ですが、毎日の生活で大事なのは「取り出しやすさ」と「片付けやすさ」。おしゃれより実用が先です。

注文住宅のクローゼット設計でよくある後悔とその対策

注文住宅では自由に間取りを決められる分、収納の計画が甘くなってしまい、住んでから「こうしておけばよかった…」という後悔が多く聞かれます。ここでは、実際によくある失敗例と、それを防ぐための具体的な対策を紹介します。

1. 思ったより収納が足りなかった

収納に関して最も多い後悔が、「スペースが全然足りなかった」というものです。打ち合わせの段階では、現在持っている衣類や荷物の量だけで考えがちですが、実際には新生活で物はどんどん増えていきます。加えて、子どもの成長やライフスタイルの変化でも収納の必要量は変化していきます。

対策としては、「今の収納量+将来の増加分」を想定して、余裕を持った設計にすることが基本です。また、「将来的に棚を追加できる」「空間を仕切って収納化できる」など、あとから柔軟に変えられる構造にしておくと安心です。

2. 奥行きがありすぎて使いにくい

収納力を優先するあまり、奥行きの深いクローゼットを設計してしまうと、「手前のものしか使わなくなって奥の物が死蔵される」という事態に陥りがちです。特にウォークインクローゼットでは、中央にスペースがあることでかえって収納効率が落ちてしまうことも。

対策としては、奥行きは60〜90cm程度が適切です。この範囲なら衣類をハンガーで吊るしても無駄がなく、棚を設置しても出し入れがスムーズ。また、奥行きの深い収納にはスライド式の棚や可動ラックを取り入れて、「中身が埋もれない工夫」をすると使いやすさが格段に上がります。

3. 中が暗くて見えづらい

照明計画を後回しにした結果、「クローゼットの中が真っ暗で使いにくい」という声も非常に多いです。特に朝晩の着替え時や、季節物を探すときにストレスを感じる原因になります。

対策としては、人感センサー付きの照明を設置することが効果的です。手がふさがっていても自動で点灯・消灯してくれるため、非常に便利です。また、内装材を白系でまとめて光の反射を高める、照明位置を工夫して影ができにくくするなどの配慮も有効です。

4. 扉が開きにくい・家具と干渉する

家具の配置を考慮せずにクローゼットの扉を設計してしまうと、「開けたいときに開かない」「家具とぶつかってストレスになる」といったトラブルが発生します。特に折れ戸や開き戸の場合、開閉スペースが必要なため、間取りに影響を与えやすくなります。

対策は、扉の種類と開閉方向を事前に検討すること。スペースに余裕がない場合は、引き戸タイプのクローゼットにすると動線を妨げにくくなります。また、家具の配置も同時に検討しておくことで、将来的なレイアウト変更にも柔軟に対応できます。

5. 使わない空間ができてしまった

クローゼットの中に棚やハンガーパイプを入れずに空間だけ作ってしまうと、「何を入れたらいいか分からない」「床に物が積まれるだけ」という事態になりがちです。見た目の収納面積はあっても、実際に活用できない“死にスペース”になってしまいます。

対策は、収納の中に何を入れるかを想定して、設計段階から内部のレイアウトまで考えることです。例えば、衣類が中心ならハンガーパイプを2段設けて高さを活かす、雑多な物を入れるなら可動棚を細かく設ける、箱や収納ケースが収まるようにサイズを合わせておくなど、使い勝手をイメージして構成を決めることが大切です。

人気のクローゼット実例スタイル5選

1.モノトーンで統一した見せるオープンクローゼット

扉をあえて設けず、服やバッグ、靴を美しくディスプレイするように配置するオープンスタイル。モノトーン(白・黒・グレー)で統一されたアイテムを揃えることで、まるでアパレルショップのような洗練された印象に仕上がります。

ハンガーパイプと可動棚を組み合わせ、見せる・隠すのバランスを工夫すれば、生活感を抑えながら使いやすい収納が実現可能です。照明や鏡を設置すれば、身支度スペースとしての機能性もアップします。

おすすめの場所: 主寝室/書斎/趣味部屋など「個人空間」

2. ファミリークローゼット(家族全員分を一箇所にまとめる)

家族全員の衣類・タオル・下着・日用品を「1箇所」に集約した収納スペース。洗濯動線(洗う→干す→たたむ→しまう)を効率化するのが最大の魅力です。

家事負担を大幅に減らしつつ、子どもが自分で支度しやすくなるため、自立を促す効果も。各人ごとの収納ゾーンを区切ったり、棚や引き出しで仕分けすることで、整理整頓もラクになります。

おすすめの場所: 洗面脱衣所の隣接/玄関〜LDKの中間エリア

3. 玄関裏のコートクローク+生活用品収納

玄関のすぐ横または裏に設ける収納空間。アウター、バッグ、帽子、靴、マスク、鍵、子どものランドセルなど、「外出時に必要なもの」「帰宅後に片付けたいもの」を集約できます。

帰宅後、まずクロークで荷物を置き、手を洗ってからリビングへ。**この動線設計により、リビングが散らかりにくくなり、生活感のない空間が維持できます。**花粉対策にもなるため、アレルギー体質の方にもおすすめです。

おすすめの場所: 玄関横の壁面裏/土間収納との併用も◎

4. 階段下収納を活かしたコンパクトクローゼット

通常はデッドスペースになりがちな階段下を、工夫して収納空間に変えたスタイル。床面積を圧迫せずに収納力を確保できるため、狭小住宅や平屋でも採用しやすいのが利点です。

衣類だけでなく、掃除機や工具、日用品ストック、子どもの遊び道具など、「場所に困りがちなモノの仮置き場所」として非常に重宝します。可動棚や引き出しを組み合わせて、形状の異なる荷物にも対応できるようにすると便利です。

おすすめの場所: 階段下スペース/リビング横/廊下沿いなど

まとめ|注文住宅のクローゼット設計は「暮らしに直結する設計」

注文住宅は自由度が高いからこそ、「何をどこに、どのくらい収納するのか?」を明確にしておかないと、“収納迷子”になってしまう可能性があります。

クローゼットは単なる収納スペースではなく、「家族のライフスタイルを支える空間」です。

今だけでなく、5年後・10年後の暮らしまで見据えた設計を行うことで、日々の暮らしがグッと快適になります。

後悔しない収納設計の第一歩は、“未来の自分の暮らし”を具体的にイメージすることから始まります。